|

|

Testi di Gaggino Anna Maria, foto di Renzo Ribetto, Anna Maria Gaggino e Archivio Parco del Po.

Introduzione

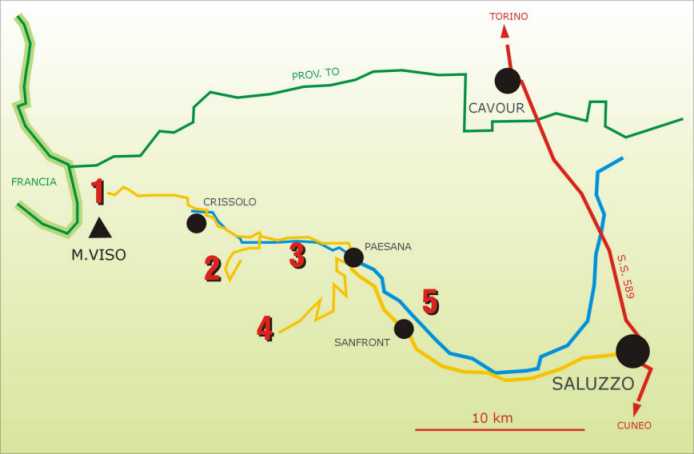

La Valle Po, la più settentrionale delle valli del Cuneese, ha origine dai fianchi nord-orientali del Monviso, si sviluppa lungo un'asse WNW-ESE in direzione di Saluzzo e sbocca in pianura tra Martiniana Po e Revello.

|

Osservando la valle si possono distinguere due aree ben distinte: l'alta valle, che si sviluppa lungo i venti chilometri che separano il Monviso (3841 m) da Paesana (614 m), presenta un dislivello tra Pian del Re e Paesana di 1400 m ed ha caratteristiche alpine; la bassa valle costituisce invece un'asse più breve con un'acclività ridotta e copre un dislivello tra Paesana e Revello di circa 260 m.

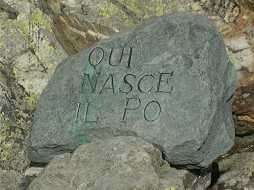

Dai laghi incastonati come turchesi sui fianchi del Monviso ai tumultuosi torrenti di montagna, dalle sorgenti del Po alle erbose e limpide risorgive del fondovalle ed alle placide lanche della pianura, un sistema di aree protette segue il corso del più grande fiume italiano, fino al confine con la Regione Lombardia (235 Km e 25.000 Ha di territorio protetto): il primo tratto viene tutelato dal Parco del Po Cuneese. Grazie alle decine di chilometri di reticolo idrografico, all'enorme dislivello coperto, alle notevoli disparità climatiche presenti, sono qui riscontrabili un gran numero di ambienti, paesaggi e, di conseguenza, un elevato potenziale di biodiversità. |

Flora e Fauna

I già severi ambienti alpini sono resi ancora più difficili dalla presenza delle pietre verdi del Massiccio del Monviso. Litotipo caratteristico della zona, formato da serpentinoscisti, prasiniti e peridotiti, che con particolari minerali come ferro e magnesio creano ambienti di vita davvero particolari per la vegetazione.

La Riserva Naturale del Pian del Re ospita un habitat di estremo interesse botanico, l'omonima torbiera, resto di un antico lago di origine glaciale ormai quasi del tutto interrato, in cui si trovano relitti di flora glaciale, approdati in queste zone più di duecentomila anni fa, e dove vive un raro anfibio endemico: la Salamandra di Lanza.

Camosci, Stambecchi, Marmotte, Lepre variabile e Ermellini sono i protagonisti delle zone rocciose di alta quota e dei pascoli alpini.

Scendendo verso Crissolo si abbandonano progressivamente i pascoli alpini, fino ad incontrare una fascia boscata impostata su rocce calcaree in cui si sviluppa una grotta di origine carsica; la Grotta di Rio Martino, importante sito di svernamento di una colonia del piccolo pipistrello Barbastello. Ci troviamo nell'unica lariceta pura presente in valle Po, ambiente ricchissimo di fauna (Caprioli, Cinghiali, Scoiattoli, piccoli roditori) ed avifauna contornato dal Rododendro, dal Maggiociondolo, dal Giglio Martagone, dalla Pinguicola leptoceras, una delle poche piante carnivore delle nostre latitudini e dalla bellissima Clematide alpina.

Procedendo verso la pianura si incontrano, faggete, boschi misti di latifoglie e curati castagneti, testimonianza di un mondo rurale antico ma ancora in vita.

|

|

|

| Salamandra di Lanza | Giglio martagone (foto R.Ribetto) |

Avifauna

A partire dalle zone di alta quota, fino ad arrivare ai boschi vallivi, alla zone umide, all'ambiente torrentizio ed ai prati stabili dello sbocco vallivo, la valle ospita uccelli caratteristici di vari ambienti e livelli altitudinali montani.

Nella testata della valle, l'Aquila reale, il Corvo imperiale ed i gracchi (Gracchio alpino ed il più raro Gracchio corallino) sorvolano i laghi e le pendici montuose con planate silenziose o in affollate e rumorose acrobazie a ridosso delle pareti rocciose.

Una folta schiera di passeriformi colora i pascoli e gli ambienti detritici alpini, tra cui il Culbianco, lo Spioncello, e numerosissimi gruppi di Fanelli.

|

Tra le rocce delle praterie alpine trova rifugio la sempre più rara Coturnice e la bellissima Pernice bianca. Tra gli arbusti della fascia alpina e i larici è possibile osservare l'elegante Fagiano di monte.

Seguendo il corso torrentizio del Po è facile seguire i frenetici spostamenti del Merlo acquaiolo e delle ballerine (Ballerina gialla e quella bianca). I rapaci sono ben rappresentati Gheppi, Sparvieri, e Poiane sono una visione costante in valle, mentre più localizzati e difficili da osservare, anche per le loro abitudini, sono quelli notturni: Allocchi e Gufi comuni sono i più diffusi, Civetta comune abita le zone più basse della pianura, mentre della più rara capogrosso, dell'Assiolo e, in particolare, del Gufo reale non esistono molti dati di presenza. |

| Coturnice (foto R.Ribetto - Museo del parco del Po) |

Falchi pecchiaioli e Bianconi, insieme ad altri esponenti dell'avifauna migratrice utilizzano la Valle Po come importante zona di passaggio per raggiungere le zone di svernamento o riproduzione.

Anatidi, Rallidi ed Ardeidi occupano alcune zone umide (laghi di cava) ed il fiume Po allo sbocco vallivo.

Particolari osservazioni effettuate in valle riguardano le ricorrenti visite effettuate da un Airone cenerino al Lago Superiore a ben 2300m di quota ed il passaggio, in zona Bric Loumbatera, di un giovane esemplare di Grifone, marcato al nido in Croazia ed osservato per alcuni mesi nella zona dell'oltre Po Pavese.

Gli Hot-Spot

1 - ZONA DEI LAGHI E PIAN DEL RE

Una fin troppo comoda carrozzabile porta da Crissolo fino alle sorgenti del Po presso Pian del Re, a circa 2020 m. Ci si trova improvvisamente sotto l'imponente mole del Monviso, immersi in una natura severa ma bellissima, anche se a volte danneggiata da afflussi turistici massivi e poco rispettosi della zona.

|

Una tipica avifauna alpina si succede velocemente utilizzando come appoggio le pietre affioranti tra i pascoli alpini: Culbianco, Fringuello alpino, Codirosso spazzacamino, Sordone, Cesena, Averla piccola, Stiaccino e Spioncello.

Gruppi di Fanelli occupano i macereti, lasciando le pareti rocciose al bellissimo e fugace Picchio muraliolo. L'area dei laghi disseminati tra i pascoli rocciosi, raggiungibile con un percorso ad anello a partire da Pian del Re, ospita il timido Merlo da collare, la Coturnice e la Pernice bianca, animali sempre più minacciati da un'alta frequentazione turistica della zona. Il Merlo acquaiolo lo si può osservare lungo tutto il tratto torrentizio del Po, a partire da pochi metri dalla sua nascita. |

|

2 - LARICETA DI RIONDINO

Subito dopo la frazione di Serre Uberto parte, sulla sinistra, una strada sterrata che si inoltra nella Lariceta di Riondino. E' obbligatorio lasciare l'auto prima del ponte sul fiume Po, in quanto la pista è chiusa ai sensi della L.R 32/82.

|

Una piacevole passeggiata ci porta sino a Pian Giasset, località dove, terminata la lariceta, arriva la seggiovia di Crissolo.

Tra i fasci luminosi che attraversano le tenere foglie dei larici si muovono rumorose schiere di Cince (Cinciallegra, Cinciarella, Cincia mora, Cincia bigia e Cincia dal ciuffo), Cardellini, Fringuelli, Lucherini e Codibugnoli. Legato alla lariceta il Crociere utilizza il su particolare becco per nutrirsi dei semi contenuti nei piccoli coni, mentre il Rampichino esplora la spessa corteccia del larice. Il colorato Ciuffolotto si contende la scena tra Tordi bottacci e Tordele in frenetico movimento nel bosco. Il Gheppio occupa le rocce poste di fronte al bosco e di qui è possibile osservarlo durante la sua caccia, come il Biancone utilizza la tecnica dello "Spirito santo" rimanendo immobile, sospeso nell'aria. Una presenza misteriosa che si rivela con una strana "risata" e potenti colpi di becco sui vecchi larici è il Picchio nero, quasi impossibile da osservare direttamente, si legge la sue presenza nelle tracce lasciate nel bosco. Più facilmente visibile Picchio verde o quello rosso maggiore. |

| Lariceta nella nebbia (foto R.Ribetto) | |

|

Data la presenza del Picchio nero e l'ambiente a lei favorevole, non si esclude quella della Civetta capogrosso. Impossibile da confondere è il rassicurante canto del Cuculo, spesso appollaiato sulla cima dei larici. Il Fagiano di monte, splendido esemplare dei tetraonidi, abita e nidifica all'interno della Lariceta di Riondino. | |

|

|

|

3 - "TUMPI PARADISO" - CALCINERE

Seguendo parte dell'itinerario della Via del Sale (www.parcodelpocn.it), uscendo dall'abitato di Calcinere, una strada sterrata con divieto di accesso ai mezzi motorizzati, si collega ad un sentiero sulla destra orografica del fiume Po, che seguendo il corso del torrente lo risale fino alla confluenza del Lenta, allo sbocco del Vallone di Oncino. Ci troviamo immersi in un bosco misto di latifoglie, che a tratti lascia spazio a bellissimi castagneti ancora coltivati, prati falciati e esemplari tipici del bosco ripariale.

Il sentiero segue il fiume Po, qui ancora a regime torrentizio, che con spettacolari cascatelle, "tumpi" ed enormi sassi lavorati dalla corrente millenaria del Grande Fiume, ospita una ben rappresentata fauna bentonica (macroinvertebrati che abitano le fredde acque del torrente), indice di una buona qualità delle acque, che a sua volta supporta la presenza del Merlo acquaiolo e della vorace Trota fario.

Il bosco misto è il luogo ideale dove osservare il Picchio muratore, e quasi tutti i rappresentanti del gruppo delle Cincie, mentre più legati alla vegetazione ripariale, si osservano folti gruppi di Lucherini.

Lo Scricciolo, il Pettirosso ed il Picchio rosso maggiore completano la scena insieme ad una buona rappresentanza di rapaci diurni: Poiane, Gheppi, Falchi pecchiaioli.

|

|

|

| Il Po a Calcinere (foto R.Ribetto) |

|

Sassi nel ghiaccio (foto A.Gaggino) |

4 - BRIC LOMBATERA

Seguendo da Paesana le indicazioni per Pian Munè, si raggiunge sulla destra un grande parcheggio e da qui il Bric Lombatera (1384m). Per la sua posizione avanzata rispetto alla valle risulta essere un punto panoramico di notevole interesse per l'osservazione dei flussi migratori post-riproduttivi. Nei mesi autunnali si possono infatti osservare centinaia di rapaci transitare sul punto di osservazione

Il servizio vigilanza del Parco del Po Cuneese, insieme ad alcuni volontari, partecipa al Progetto Migrans, conteggiando gli uccelli migratori che attraversano Rocca di Cavour, la collina torinese, il Monte Bracco, le pendici del Monviso e lo spartiacque con la Valle Varaita e la Valle Pellice, il Bric Lombatera ha permesso di contare il passaggio di moltissimi Falchi pecchiaioli, Nibbi reali, Albanelle, Bianconi, Cicogne nere e Cicogne bianche, oltre al passaggio nel 2002 di un Grifone proveniente dalla Croazia.

|

Sparvieri, Poiane e Gheppi sorvolano di continuo la zona, mentre sui pochi larici della zona si fermano rumorosi gruppi di Cinciallegre, Cinciarelle e Cince more. Interessanti sono poi le incisioni rupestri sui massi litoidi affioranti dai pascoli presenti in zona: coppelle, antropomorfi e simboli vari ci riportano indietro nel tempo. |

| Rapace in termica (foto A.Gaggino) | |

5 - MONTE BRACCO

|

Si raggiunge la zona a partire da Sanfront (dopo il distributore a destra) oppure dalla frazione Rocchetta sulla sinistra orografica del Fiume Po.

Rinominata la Montagna di Leonardo perché nel 1511 Leonardo da Vinci scrisse proprio del Monte Bracco, si tratta di una balconata di fronte al Monviso, un laboratorio geologico, botanico e faunistico, un grande libro su cui leggere le pagine della storia dell'uomo e della sua cultura: incisioni rupestri, le cave antiche e moderne di gneiss e quarzite, il fascino delle "barme" (Balma Boves: case senza un tetto a falde costruite sotto rocce strapiombanti), sentieri che attraversano fitti terrazzamenti per la coltivazione del castagno e canalizzazioni per l'acqua in pietra lavorata a secco. Grazie al particolare microclima, all'alternanza di roccioni strapiombanti e zone boschive il Monte Bracco ospita importanti specie ornitologiche. Partendo dai rapaci diurni, nidificano la Poiana, il Gheppio, lo Sparviere, l'Astore ed è stato segnalato il Biancone. Gli strigiformi più comuni nei boschi sono sono l'Allocco e la Civetta, riconoscibili dai caratteristici richiami notturni. |

| Monte Bracco (foto R.Ribetto) | |

Facilmente individuabili sono i Corvidi (Cornacchia nera, Corvo imperiale, Ghiandaia, Gazza), il Cuculo, il Colombaccio, il Picchio verde e quello rosso maggiore; assai più elusivi invece il Picchio muratore, il coloratissimo Picchio muraiolo, il Rampichino, l'Upupa ed il Succiacapre.

Tra i comuni passeriformi sono facilmente osservabili Merli, Storni, Codirossi, Ballerina bianca e quella gialla, Cinciallegre, Cinciarelle, Cince more, Pettirossi, Fringuelli, Capinere, Verdoni ed Allodole, fino ad arrivare ai piccoli Regoli e Scriccioli.

Per saperne di più:

www.parcodelpocn.it